资讯

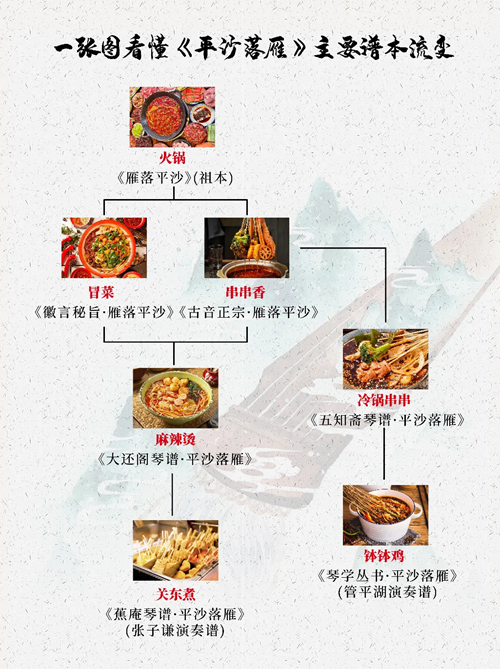

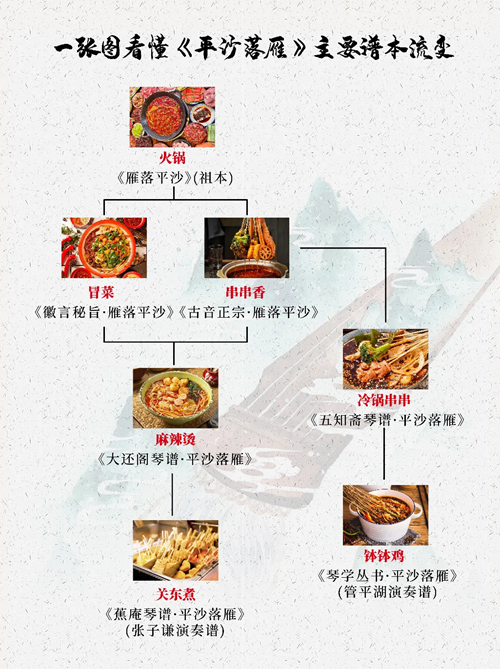

一张图看懂《平沙落雁》主要谱本流变!

古琴自唐以来,在曲谱上有具史可考的千余年中积累了丰富的音乐作品。查阜西先生《存见古琴曲谱辑览》记录了109部琴谱,琴曲三千余首。当然,其中存在大量同名异曲,而《平沙落雁》虽然出现时间相对较晚,但是却成为了一个非常独特的案例,其约有72部琴谱载有此曲,共122个谱本,突出体现了琴乐多样的艺术形态,有大量学者针对该曲开展了研究。

《古音正宗》为目前最早记录平沙落雁的琴谱,曲名为《雁落平沙》,由崇祯七年(1634年)的潞王朱常淓编纂,也就是目前常见的“中和”潞王琴的主人。该琴谱是流行谱本的杂凑,看不出其中的师承渊源,应为清客选编的材料。从该谱起,明代琴曲题解体裁就中断了。该谱开始简单标注了个别“徽分音”并和“徽间音记谱法”混杂,这对其后的琴谱起到了一定的导向作用。需要提一点的是,其后记载《雁落平沙》的琴谱是在1647年的《徽言秘旨》,同时代的张岱在《陶庵梦忆》中记载了尹在万历四十六年(1618年)跟王本吾已学得的《雁落平沙》,其相对《古音正宗》能看到明显的相关性(徽本亦为徽分和徽间混合记谱)。总体而言,以《古音正宗》为首,《平沙落雁》传谱到虞山派(《大还阁琴谱》(1641年,崇祯),徵羽调)、广陵派(《五知斋琴谱》(1722年,康熙);《自远堂琴谱》(嘉庆,1802年);《蕉庵琴谱》(1868年,同治),徵羽音)、蜀派(《百瓶斋琴谱》「1856年,咸丰」;《天闻阁琴谱》「1875年,光绪」),共收录7个版本;另外还有以《琴学入门》(1867年)为代表的浦城派(闽派)等。在上述版本中,开创后期平沙风格的谱本是《大还阁琴谱》,其上接《古音正宗》本,最主要特征是将古本的第四、五段合并,形成了四段的基本格局,骨干音大致相同,删减了古本的部分旋律而增加一些旋律,吟的种类增多。需要说明的是,较早的严天池《松弦馆琴谱》(1614年)未记录平沙落雁,而大还阁始创了完整的徽分记谱法。笔者在打谱《古音正宗》本时,对该谱中的变音音位,参照《大还阁琴谱》进行修正,基本确定《古音正宗》本《雁落平沙》也是遵循五声音阶旋律构成,出现的个别非常用音位(如六弦六徽,七八间,七弦六徽、八徽等)应为记谱粗疏所致。最明显的错误是在古本多段结尾处的“三弦七八”通常按照徽间记谱习惯解读为七六,但根据结尾旋律设计为与“二弦散音同音”(正调定弦),故三弦按古本记法应为八徽,与之相对,《大还阁琴谱》此处记作七徽九分。此处,作为广陵派的开创性琴谱《澄鉴堂琴谱》,其《平沙落雁》继承了《大还阁琴谱》的基本结构,但又将第四段第4句后划为一段,恢复为共五段(宫音段落和羽音段落分开),再后的广陵琴谱《五知斋琴谱》增加了雁群活动段落,而我们熟知的管平湖演奏版所据谱杨时百编《琴学丛书》本恰继承了这一特征,故所谓“北平沙”只是从弹奏风格角度的俗称。从谱本本身而言,《五知斋琴谱》的《平沙落雁》是广陵派传谱的一个发展版本,琴界更耳熟能详的《蕉庵琴谱》的《平沙落雁》却没有采用这一段落(所谓南平沙),因而更接近于《古音正宗》本原貌。从这个意义上说,南、北平沙都是《雁落平沙》传入广陵派后的再发展谱,但在审美上体现出了偏好的不同。

评论 0条评论

精彩评论

最新评论